開会宣言

株式会社DataSign Founder 代表取締役社長

EUのGDPR(一般データ保護規則)の制定からほぼ1年が経過。日本国内では初の情報銀行認定や、2020年の個人情報保護法改定などの議論が活発化する中で、MyData Japan 2019は幕を開けた。

プログラム全体を通じて、日本国内の産業政策や個人情報保護などの法整備に関わる産官学民の有識者、国内外で活躍する実務担当者が、個人データの流通・利活用における国内外の動向の解説、問題提起、課題解決に向けた提言を行なった。

一般社団法人化を控えるMyData Japanの理事・副理事候補(開催時点)も多く登壇し、MyData Japanの果たす役割、自身の思いや抱負を語った。

「カンファレンスの協賛企業は、昨年の12社から今回22社に大きく増えた。現在、日本国内における情報銀行・PDSプレイヤーは20弱あると見られる。今回そのほとんどがMyData Japan2019で登壇・協賛した。個人起点のデータ流通に対する企業の関心度、本気度の高さがうかがえる」と、DataSignの太田祐一氏は手ごたえの大きさを述べた。

本人主体のデータ活用によって一人ひとりの人権・利益の尊重、能力の発現やエンパワーを目指すMyData Globalでは、データが流通するさまざまなセクターを横断するネットワークの形成に注力している。キーワードは、B(Business)、L(Legal)、T(Technical)、S(Society)の4つ。頭文字を取って通称”BLTサンド”と言われている。

MyData Japan2019では、BLTSの視点を加えた17の有料セッションと、オープンスペースでの15の無料セッション、そして会場でのブース展示などで構成された。会場との質疑応答にはsli.doを用いるなど、過去2回の開催にはない試みも追加された。「参加者がMyDataを多角的に考え、意見を交換できる場になれば」と太田氏はカンファレンスのねらいを述べて開会を宣言した。

< MyData Japan 2019 イベントページ

オープニングトーク

MyData Global Chair of the Board

MyData Globalは、2018年10月10日に設立された非営利団体だ。現在40カ国以上の国から参加する約600名のメンバーで構成される。

7名いるBoard of Directorの1人で、Chair(理事長)を務めるSarah Medjek(サラ・ミジェック)氏は、MyData Globalの目的は、「パーソナルデータに関する自己決定権を向上させることにより、個人をエンパワーすること(To empower individuals by improving their right to self-determination regarding their personal data)」と述べる。

Local Hub(ローカル・ハブ)と呼ばれるMyDataのコミュニティは2019年5月現在、世界各地に20以上存在する。ミジェック氏が参画するMyData Franceや、MyData Japanもそうしたハブだ。2019年5月13日には、21番目のハブとして、ハンガリーが加わった。「すべてのハブはそれぞれ特徴や課題が異なる。MyDataの活動は各地域で展開される」。例えば、MyData Franceでは、パリに拠点を置く産学官連合体NPO(Fing.org)などの研究機関と連携し、MyData(フランス語の文脈では”Self data”と呼ぶ)のビジネスモデル(Platform/Commition/Hybrid/Informediatry/Freemium/Two-sided)を現状分析し、新たなMyDataモデルの模索や、パーソナルデータ利用に関する啓発などを推進しているという。

「MyData Globalでは、私たちのメッセージをより広く伝えるために各地の活動をつなぐ取り組みも行なっている。これまで3回にわたって国際的なカンファレンスを開催してきた」。2019年9月25日-27日にはフィンランドのヘルシンキでカンファレンスが予定される。

「パーソナルデータは、あらゆるところに存在する。あなたが何を食べ、どれくらい歩いたか。私たち個人が社会で行動すれば必ず、個人に関する何らかのデータが生成(Produce)される」

その範疇は、教育、移動、エネルギー消費、行政サービス、健康、保険、貯蓄や投資、売買、アプリ、通信や放送の視聴など幅広い。

「パーソナルデータが有益であることは自明だ。ただ、これらのパーソナルデータが企業や公的機関などの責任や倫理のもとで適切に扱われているか。私たちとデータを扱う組織の間には非対称性がある。何のデータを誰が集めて、どのように共有されているか。私たち自身がコントロールしていく必要がある」。

MyDataの活動はそれを推進するものだ。ミジェック氏は、MyDataとは複数の意味や側面(コンセプト、ネットワーク、ムーブメント、非営利団体、コミュニティ)を持ち、「Changemaker」(変革する存在)であるという。

MyDataの原則は、(1)個人中心の管理とプライバシー(Human centric control and privacy)、(2)使用可能なデータ(Usable Data)、(3)オープンなビジネス環境(Open business environment)の3である。それぞれミジェック氏は次のような要素が必要であることを補足した。

「(1)『個人(individual)』をパーソナルデータの中心に据え、個人が自らのパーソナルデータを管理する手段と権利を通じてエンパワーされること。(2)サードパーティが活用できるように機械判読可能なフォーマットなどを広めること。(3)MyDataモデルはオープンが前提であり、パーソナルデータを扱う事業者を必要に応じて変更することができるように各システム間の相互運用性(interoperability)を改善していくことが重要である」

MyDataの推進によって期待される効果は大きいという。「個人は適切な情報に基づいて行動できるようエンパワーメントされ、企業は新たな市場機会の獲得や顧客とのよりよい関係構築が可能になる。社会には、有益なイノベーションや共創がもたらされるだろう」。

ただ、課題も指摘する。「MyDataは現状、メインストリームのアイデア、ごく当たり前の考え方になっていない。どのように進めていくか。MyDataを実現(make it happen)するためには、より多く人の参加と連携が求められる」

ネットワークすなわちBLTS(Business, Legal, Technology, Society)の側面では、業種を超えた企業間の連携、GDPRなどの各種法整備、PDSやブロックチェーンといった技術やツール開発の必要性、社会におけるパーソナルデータの課題とMyDataに関する注意喚起などをMyDataモデル推進のポイントに挙げた。

「まずは、カンファレンスに参加してほしい。様々なプロジェクトを含めて良い出会いとディスカッションの場だ」とミジェック氏。

ローカルハブの中でも活発な取り組みを見せるMydata Japanの今後の活動にも期待を寄せた。

< MyData Japan 2019 イベントページ

MyData Japanの設立について

一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン 代表理事

武蔵大学および国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)に所属し、情報社会論、情報通信政策、電子政府に関わる分野の研究・教育に携わる庄司氏はこの日、一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン(OKFJ)代表理事として、MyDataに対する考え方や一般社団法人MyData Japan設立に至る経緯を説明した。

「私とMyDataとの出会いは、オープン・ナレッジの主催で2016年にフィンランドで開催されたカンファレンスだ。カンファレンスの基調講演で、オープン・ナレッジの創立者 Rufus Pollock(ルーファス・ポロック)は『オープンデータとMyDataは、コインの裏表の関係にある』と述べた」

オープン・ナレッジが進めるのは、公共財としてのデータを「オープン」にするという運動である。ポロック氏が講演で述べた『オープン』とは、データを誰もが自由に使用・共有したり、編集・加工したりできる、ということを意味する。

「これに対してMyDataとは、私のデータは、私がいかようにも使える、つまり私にとってオープンである、いう論旨だった。オープンデータも、パーソナルデータも、オープンであるほど、複数のデータを掛け合わせしやすい。つまり、いろいろな価値を生み出せることを意味する」

このカンファレンスに参加した有志が集まって、MyData Japanの立ち上げが始まった。「特定分野に閉じることなく、開かれたコミュニティのなかでMyDataについて考える場にしたかった」

それから3年。MyData Japanのカンファレンスも回を重ね、テーマ別のトークイベントも好評を博す。設立を控えた一般社団法人MyData Japanの理事(候補)には、法律家、消費者、研究者、企業経営者、技術者など幅広いメンバーが選ばれている。

「MyData Globalが掲げるMyDataのコンセプトは洗練されつつある。中核となるアイデアは、個人が自分自身のデータの主導権を握るべきであり、個人を起点に置くことだ。個人を中心とする関係者の相互信頼の上に、パーソナルデータに基づくサービスを企業が開発することを目指す。企業が人々に受け入れられるサービスを創り、倫理的に行動することが経済的利益を生むことにつながるということを示していきたい」

日本で設立が始まる「情報銀行」についてもこうした観点が必要になる。

「パーソナルデータを活用し、個人に最適なサービスを提供する『ドラえもん』のようなAI(人工知能)を搭載したロボットがパートナーになる社会もそう遠くなさそうだ。ドラえもんは、のび太の子孫が未来から送り込んだロボットで、子孫のために働いている。ただ、ドラえもんはどんなデータを、どのように取得しているのか。取得の際に同意を得ているのか。得ているとしたらどのようにスムーズにそれを行っているのか。現実社会と照らし合わせるとこのアニメの見方が変わる。人間と共存する社会の倫理、制度、ビジネスモデルなどの示唆に富む」

データエコノミーにおける企業の倫理性や人権への配慮は、国によってかなり差があると庄司氏は指摘する。

「フィンランドをはじめ多様な国籍・人種の人々が生活する欧州では人権、倫理の考え方が重視される。日本はその欧州とは異なる環境に置かれている。米国企業が提供するサービス、ビジネスにとどまらない中国との関係――。その中でどうデータを扱うべきか、日本の立場で考えなければならない。『個人情報は大切』といいつつ、特定の企業や政府が個人のデータを同意なく囲い込むやり方を容認するような風潮さえあるが、それで本当によいのか。今日来場してくださった皆さんも一人ひとりが『MyDataとは何か』について、自分なりの考え方をぜひ持ってほしい」と庄司氏は述べた。

講演の後半には、MyData Japan理事長 崎村夏彦氏からのビデオメッセージが紹介された。

近年、GDPRでデータポータビリティの権利が認められ、技術面ではOpenID Connect(OAuth2.0ベースのアイデンティティ連携プロトコル)や、プライバシー保護のフレームワークISO29100など、私が起草や編集に協力した選択的データ提供のためのフレームワークの整備も進みつつある。

振り返るといまから約20年前、医療事故に遭った人が医療機関にカルテ開示を求めても門前払いされるような時代だった。その頃、私は「個人の手に自らのデータの力を」というメッセージを掲げて運動してきた。当時からみればいまは、隔世の感がある。

とはいえ、私たちの旅はまだ道半ばだ。

データポータビリティも、データ形式の標準化まで踏み込まないと取り出したデータを他のシステムに移すことはできない。データ自体の出自と改竄がなされていないことの証明がなければ、データを受け取った人も安心して使うことはできない。

さらに、MyDataは自分に関するデータだが、その多くは、他の人たちと共有されていることを忘れてはならない。例えば、遺伝子に関する情報。自分に関するデータであるが、過去から未来に至る親類縁者と共有されるデータでもある。私個人が自分の好き勝手に共有・公開する権利はない。

私の位置情報を公開する場合についても同様だ。私と一緒に移動している同行者の情報が加わると、同行者の位置情報まで公開することになりかねない。

このような状況下において、私たち個人が単独で的確な判断・選択を行うことはそう簡単でない。MyData界隈ではBLTS(Business, Legal, Technology, Society)と言われる。つまり関係者が手を取り合い、私たちの直面する課題に対応しなければならない。

たとえば、ビジネスに関わる人は、MyDataのエコシステムが事業として成り立つような創意工夫を重ねながら、当該データの利用が倫理的に許されるかについて、自らに問いかけ、その正当性を証明し、第三者が検証可能な状態にするように努めなければならない。不正があれば法的な処罰を受けるアカウンタビリティの確保も、法律(Legal)面では不可欠である。

技術者(Technology)は自らの良心に基づき、より安全、便利に相互運用性を確保していく姿勢が欠かせない。社会(Society)的には、公共として弱者をどのように救済していくか考えることが重要である。MyData Japanへの期待は大きく、私は理事長としてこれらを強力に推進していく。BLTSの理解とエコシステムとしてのMyDataのさらなる進展に期待している。

MyData Japan 理事長

< MyData Japan 2019 イベントページ

MyData JapanとBLTS

Sovrin Foundation Trustee

MyData Japanの副理事の佐古氏は、MyData Japanの活動に参加したきっかけと自身が理事を務めるSovrin Foudationにおける活動を説明した。併せてMyData Japanの活動における抱負とコミュニティに対する期待を述べた。

佐古氏が人生の転機になった一冊に挙げたのが、「インテンション・エコノミー-顧客が支配する経済-」(Doc Searls著/栗原潔訳)である。「ドク・サール氏が描いたのは、一部の企業ではなく顧客自らがパーソナルデータを主体的に活用するビジネスの世界。『ああ、これだ。どうすれば、こういう世界になるのだろう』と共感した。

佐古氏は2013年10月に訪米、同著で触れられていたInternet Identity Workshop(IIW)に参加し、情報をさらに集めた。佐古氏はこのイベントで、Respect Networkというベンチャー企業が掲げる構想に興味を持った。

Respect Network構想は、徹底したPrivacy by design思想のもとで、ユーザー自身がクラウド(Personal Cloud)を持ち、企業クラウドとOASIS XDIベースのオープンスタンダードで相互にリスペクトする対等な関係を築いたうえで、データを活用する空間を目指すもの。「理念にBusiness, Legal, Technology(BLT)を掲げていた。Personal Cloudは今日のPDS(Personal Data Store)のはしりだった」(佐古氏)。 Respect Network構想の賛同者には、ドク・サール氏のほか、アン・カボウキアン博士の名前もあった。佐古氏も理事の一人に加わった。

ただ、結果的にRespect Networkは離陸できなかった。主な理由として佐古氏は「入会費を払ってIDを得てもその空間には使って嬉しくなるサービスがなかったこと。IDを民間企業1社(Respect Network社)が集中管理していたこと」を挙げた。

この教訓を糧に2016年9月に立ち上げられたのが、Sovrin Foundationだ。Sovrin Foundationは、ID管理に特化した非営利組織のSSI(Self-Soverign Identity)だった。参加者のIDを管理するレジストリはブロックチェーンのノードで分散管理される仕組み。この仕組みはLinux FoundationのHYPERLEDGER INDYプロジェクトで開発されるOSSを利用している。

データを協調管理するノードは、Sovrin Stewardと呼ぶ。Sovrin Stewardは理事会で審査の上で認可される。現在シスコ、IBM、T-mobileのラボラトリ、Jogi氏が当時在籍していたフィンランドのAlt大学もある。2019年1月には、NEC(日本電気)がアジアで初めてのSovrin Stewardに認可された。このプラットフォーム上でサービサー(営利企業)を巻き込み、魅力あるサービスの提供を試みている。

「このMyData空間で会った相手の人どうやって信頼するか。このことがデータの交換やビジネスを行う上で大切」と佐古氏は述べた。SSI上で参加者は自らの公開鍵をブロックチェーンのレジストリに登録する。HYPERLEDGER上で参加者同士が規定された手順(プロトコル)に基づいて情報を交換する。両者の情報が正しいことを示す証明書を発行する。ブロックチェーンには公開鍵以上の個人情報は書き込まれないので、GDPRにも抵触しない。このような相互に信頼しあうためのトラストフレームワークの仕様の策定や標準化にSovrin Foundationのワーキンググループが取り組んでいる。

「まだテストネットワークができたばかりで本稼働はこれから。まだ成功したとはいえない。ただ有望視されてきた」(佐古氏)

世界経済フォーラムのレポートでも右上の最上位にランク付けされた。佐古氏はこれまでのRespect NetworkやSovrin Foundationでの経験や学びを、MyData Japanでの活動に生かし、社会を構成する一人ひとりの個人がエンパワーされるよい社会を築きたいと抱負を語った。

< MyData Japan 2019 イベントページ

データによる自由とデータからの自由

東京大学大学院法学政治学研究科 教授

憲法研究者である宍戸氏は、「情報信託機能の認定に係る指針 ver1.0」(2019年6月中にver2.0を公表しパブリックコメントにかける予定)をとりまとめる委員会の座長などを務めている。

宍戸氏は講演で、「データ」と「自由」の関係性を次のように大別した。「データによる自由」「データからの自由」、そして「データへの自由」である。

さらに「データによる自由」には、「データによる社会の自由」と「データによる個人の自由」の2つがあるという。前者の「データによる社会の自由」について宍戸氏は、民主的な議会による公開の審議、政府の説明責任、報道・取材の自由など、「データによって実現される社会の自由である」と説明した。「民主主義の発展はデータ公開の歴史と言い換えられる。今日の市民による情報公開の仕組み、データを公共財と捉えるオープンデータの推進もそれにつながっている」

宍戸氏が検討に加わった都市計画基礎調査情報についても、2年越しの議論を経てオープンデータ化が進められたという。「オープンデータ化されれば、同様の課題に悩む他の地域が、先行地域の知見を活用したり連携したりすることが可能になる。外部からの指摘は、データの正確性を高める訂正の機会になる」

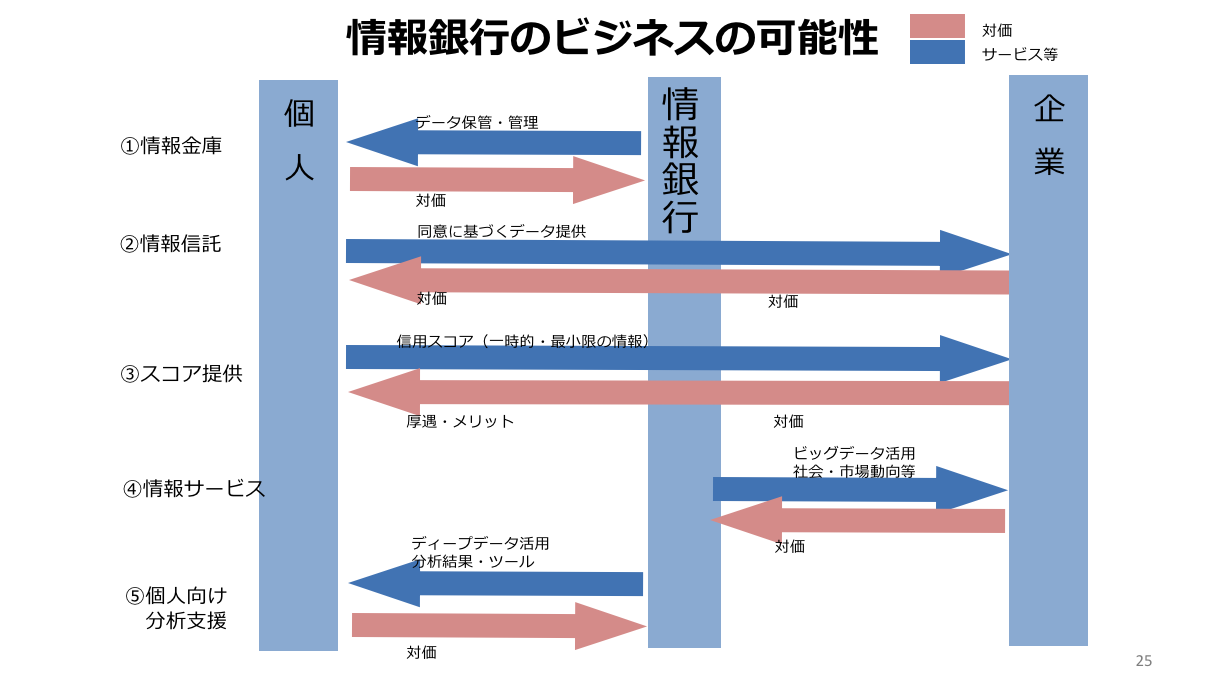

後者の「データによる個人の自由」とは、データを用いて便益・恵沢を得る権利をいう。情報銀行(情報信託機能)では本人の委任や指示に基づいて、データの運用や第三者への提供を行う。「個人が得られる便益には金銭的な価値だけでなく、データを通じて社会に貢献するという意味での利益も含まれる」

一方、「データからの自由」とは、「データ化されない、または語られない自由」だという。憲法13条(私生活の平穏)、21条(通信の秘密)、35条(住居等の不可侵の権利)などが保障してきたのが「伝統的なデータからの自由」であり、2015年の個人情報保護法改正による、人種、信条などの要配慮個人情報の保護も、本来はそこに含まれると宍戸氏は指摘する。

他方、「新しいデータからの自由」とは、GDPRで規定された「忘れられる権利」やプロファイリングの規制を指す。今後は社会的スコアリングに対する規律が問題になる。「『新しいデータからの自由』は、国際的な調和を含めて、国家間レベルの継続的な対話と取り組みが必要である」

そして、「データへの自由」は、データがみだりに利用されない、第三者に提供されない自由、さらには自分で管理する自由(自己情報コントロール権、情報自己決定権)を含む。個人情報保護法の規制も、個人情報、個人データ、保有個人データの段階ごとに、「データへの自由」に関する権限を事業者と消費者の間で調整するものだったと見ることができる。

「3年おきに行われる個人情報保護法改正議論が盛んだが、これは『データへの自由』に関する利害関係者の権限を調整または再配分する取り組みと考えることができる」

「データによる社会の自由」をもたらすオープンデータ、例えば前述の都市計画基礎調査情報には、固定資産税情報などの、公的部門が公権力によって強制的に取得したデータや、データの掛け合わせによって特定の個人を識別できる恐れがあるデータも含まれている。「したがって『伝統的なデータからの自由』と利害が対立する可能性がある。公共性・公益性と保護のバランスを含めて、マルチステークホルダープロセスという観点での重層的な対話の継続が欠かせない」

宍戸氏は、濱田純一氏(前東京大学総長)が1993年に上梓した『情報法」を引き合いにしながら、現在では、AI(人工知能)などの高度な技術が影響を及ぼしうる「過去」に関わるデータや、「先回りされる個人の問題」など、生物としての人間の記憶力や認知能力を超えた、前例のない事象がすでに社会問題として懸案化しつつあると指摘する。

「自由や権利を巡るせめぎ合いの調整は、たやすく結論が出ない。しかし、専門家や事業者に閉じた議論ではなく、市民を含めた広い参加を促し、透明性を高めることが、特権的・独占的な自由を社会的な自由に変えていく原動力になる」と宍戸氏。

「『法律がすでにあるから十分だろう』と、その場に立ち止まってはいけない。現状は常に暫定的なものである、と認識したうえで前に進むことを私たちは恐れてはならないと思う」と述べた。

< MyData Japan 2019 イベントページ

AI倫理と個人データ

理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)グループディレクター

MyDataには、物心がついてからの個人の行動履歴や保有資格などだけでなく、出生前に判明する遺伝情報や家系的情報、また、後見/補佐/補助などの代理や支援を受けた人が代わりに扱う個人データなども含まれる。大切なのは、そのデータの主体である個人の意思や権利を尊重すべきことだ。個人または人間中心で捉える論点は、AI(Artificial Intelligence:人工知能)が個人データを扱う社会も同じである。

内閣の統合イノベーション戦略推進会議が行った「人間中心のAI社会原則会議」構成員の一人でもある中川氏は、1950年代以降のコンピュータサイエンスを振り返ると、IA(Intelligent Assistance/Amplifier)とAIが、夏と冬の時代を交互に繰り返してきたと説明する。

「IAを用いたシステムは人間の能力を拡張するためのもの。Googleの開発した検索システムなどが当てはまる。IAが複雑化・高機能化してくると、それにともなって人間自身の能力も変化していく。例えば、待ち合わせの場所に辿り着くためにGPS位置情報を用いるスマホのマップに慣れると、紙の地図を読み解く能力が相対的に落ちてくる。逆に、スマホを使いこなす人間の能力は進展する」

他方、AIを用いたシステムは自律的に動く。学習型であるため使っているうちに、その動作が変化する。人間はあくまで外部から指示を出し、結果を受け取るだけ。その意味で、人間は”ループ”の埒外にある。

「昨今のAIは、一般的な利用者はもとより、専門知識を有する専門家でさえも、その動作を正確に理解(Understandability)し、対外的に説明すること(Explainability)が困難になりつつある。急速に進むAIのブラックボックス化への対応が必要だ」と中川氏は危惧する。

「紛らわしいのは、一見するとAIのようだが実は、IAに属するものが少なくないということ。”Deep Learning”はAIではなく、IAの範疇にあるというのが私の見立てだ。いずれにしろ、IAもAIも人間、特に”情報弱者”と言われるような立場の人に役立つものであるべきだと思う」

上述のようにAIの挙動やアルゴリズムの説明が困難となれば、人間がAIをトラストする際の根拠は、どこに求めればよいのだろうか。

中川氏は、「技術的に見た場合のトラストは、故障せず安定的に動くことであるが、AI倫理の文脈でのトラストは『社会科学的な信用』という概念に近い」と説明する。

社会科学的な信用、という点で中川氏が挙げるのは、数学や物理学、医学などの例だ。

「まずは、先人が築いてきた過去の学問的成果を信用してもらう。また、スキルを有する専門家をトラストしてもらうため、医師国家試験や司法試験などのライセンス制度を信用してもらう。さらに万が一、事故が起きた場合に備えた保険といった保障制度を確立する。これらをすべて統合したシステム体系が、トラストの基本となる」。

2018年末に発表されたIEEE Ethically Aligned Design(EAD)の Version2には、事故が起きた場合の責任の所在を、法制度で明確にする必要性が言及されている。

「具体的には、透明性(Transparency)と、説明責任(Accountability)である。透明性は、説明責任を支援するための手段に位置付けられている。ただ、日本では国際的にみて透明性の観点が欠落している」

IEEE EAD Version2に記された透明性とは、AIにおける学習で使われた入力教師データと、AI応用システムに投入された入力データ、およびAI応用システムの出力結果、AI応用システムにおけるデータの流れを開示できること。さらに、AI応用システムの開発主体や出資者の開示も含まれている。

「ただ、単なる透明性に基づく開示だけでは不十分だ。そこで求められるのが説明責任である」

この説明責任(アカウンタビリティ)が、しばしば『説明する責任』という日本語に訳されているが、中川氏は、これは明らかに誤訳だと指摘する。

「正しくは『責任を誰が取るかを説明すること』。すなわち責任者を明確に指摘できることである。こうした誤訳や誤解が一人歩きしたせいか、日本人のAIに関わる技術者の大半が、万一の場合に自ら責任を取る、という自覚が国際的に見て極めて希薄である」と中川氏は憂慮する。

一方、利用者がサービス提供側をトラストするという局面だけでなく、サービス提供側が利用者をトラストする/しない、という問題も看過できない。

「非対面でのネットワーク越しで、”Bad user”ではないことを推定する仕組みが欠かせない。例えば、Self-Sovereign Identity(SSI)が掲げるのは、個人が必要最小限の情報を出すことで、自らのアイデンティティを証明することができるというアイデアおよび実装だ」。

中川氏はEUの「High Level Expert Group Ethics Guidelines for Trustworthy AI」においても、「信頼は、AIシステムのライフサイクルに関与するすべての人々とプロセスに帰することができる」旨の言及があることを指摘する。つまり、AIに対するトラストの源泉を突き詰めても、何か単一の根拠にたどり着くわけではない。

換言すると、明確な拠り所がないものに自分の大切なデータを預けることは心もとないかもしれないと言えるが、冷静に振り返ると我々の生活のほとんどが、そのような他者との間の「信頼」、または『社会科学的な信用』の上に成り立っている状況も否定できない。

中川氏は本講演で、トラストが組織、人、データなどを総合的に勘案して成り立っていることを浮き彫りにするとともに、万が一損害を与えた際には誰が責任を取るかを明確にする、つまりデータ流通に関わる技術者、出資者、運営者などステークホルダー各々がその責任を取る自覚を持つ必要性があることを強調した。

< MyData Japan 2019 イベントページ

社会的弱者への電子身分証明発行プロジェクト(The Invisibles)を通じたIdentity for Allの実現

InternetBar.org Institute

Director of Digital Identity Programs

”Access to Justice for All”を掲げて途上国の貧困層をエンパワーする「JusticeHub.tools」や「PeaceTones」の取り組みを推進するInternetBar.org Institute(IBO)。Sovrin ID4A(Identity for All)CouncilのメンバーでもあるIBOでは、世界各地のコミュニティで電子身分証明発行プロジェクト「The Invisibles」をパイロット展開し、その知見をもとにテクノロジーと法的フレームワークを整備している。

IBOのDigital Identity Programsでディレクターを務める安田氏は「全世界で60億人に達する途上国の貧困層の人々にとって、自らの身分を証明するもの、アイデンティティ(ID)を得ることは経済包摂を進めるにあたり死活問題である」と指摘した。

「日本でIDは空気や水のような存在だが、世界の貧困層のうち6000万人の難民は、IDの発行をどこの政府に頼ればよいかさえおぼつかないのが実情だ。IDを持たない難民は、自分が何者であるかを他者に証明することができず、ヘルスケアなどの支援サービスの対象からも漏れてしまう。生活の糧を得る最低限の仕事や経済活動から疎外されてさらに困窮していく」

IBOのホワイトペーパーによると、途上国の人々や難民層にとって、プライバシーやアイデンティティに関わるデータは、財産や生命に直結するために切実であり、先進国の人々に比べると、この問題に対する個人の感度が高い。

だが、先進国に住む10億人の個人および、政府・企業・NGO・国際機関といった組織にとっても対岸の火事ではない。インターネット上における個人情報や機密情報の不適切な漏洩といったIDにまつわる諸問題が、連日メディアを賑わしているからだ。

「途上/先進国を問わず問題の核心は、インターネットにおいて相手が”Be/Know/Have/Do”と主張する情報が正しいと確認する手段を、私たちが持たないこと。つまりDigital Identity層(レイヤー)の欠落にある」と安田氏は述べた。

IBOが提唱するソリューションのビジョンは、サイロ化された中央集権型モデルから、ユーザーを中心とする分散型モデルのDigital Identity層への移行だ。「誤解してほしくないが、政府や大手企業が個人認証に占める役割を排除しようとしているわけではない。国が管理する既存IDとも連携は可能だ。肝心なことは、中心に位置するユーザーを取り巻く政府や企業を含むプレイヤーが、同等の役割を持つ世界が必要、ということ」

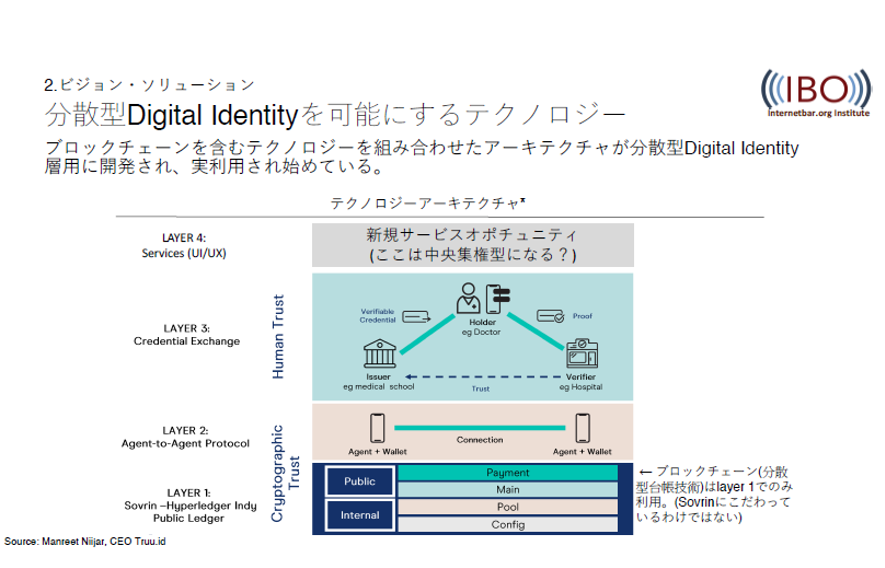

分散型Digital Identityは4つのレイヤーからなる。

1層目および2層目のレイヤーは「Cryptographic Trust」と呼ばれる技術基盤に基づくトラストを構築する。ブロックチェーンを含むテクノロジーを組み合わせたアーキテクチャーは開発され、実利用されている。「SovrinのHyperledger Indyプロジェクトは、後述するイギリスでのTruuプロジェクトなどで使われている。ただ、ブロックチェーンはテクノロジーアーキテクチャーのごく一部。またSovrinに限定するものではない。Zero-Knowledge Proofなどの暗号化技術を含む複数の要素技術も欠かせない」

3層目と4層目は「Human Trust」。分散型Digital Identityの特徴は、(1)個人および、(2)個人にDigital Identityを発行するIdentity発行源(Issuer)と、(3)Identity利用先(Verifier)の3者を直接接続する点にある。

「(1)個人と(3)Identity利用先をP2P型でつなぎ、”プライバシー”という甘い蜜に集まるプラットフォーマーなど第三者を介在させないことが理想。IDのハッキングや個人情報の不正使用を防ぎ、信頼に基づくデジタル取引や個人の適切な経済包摂につながる」

そして安田氏は、「お金を銀行にずっと眠らせても仕方ないように、IDは使わないと意味がない」と力を込める。

「この点に関し、さまざまな事業者が関わるサービスレイヤーの4層目は、資本主義経済のもとでは中央集権型を許容せざるを得ないだろう。必要不可欠なのは、機密性の高いIDに関わる情報を安全に扱えるように、ISOのような国際的な基準または、何らかの強制力を持つ法的インフラの構築だ。事業者を含むステークホルダーの合意形成が重要になる」と述べるとともに、法的インフラの理念には「Digital Identityは”地球市民”の所有物であり、(その発行や利用は)国家の法律や規制ではなく公義に基づく、という共通かつグローバルな認識が前提に必要」と訴えた。

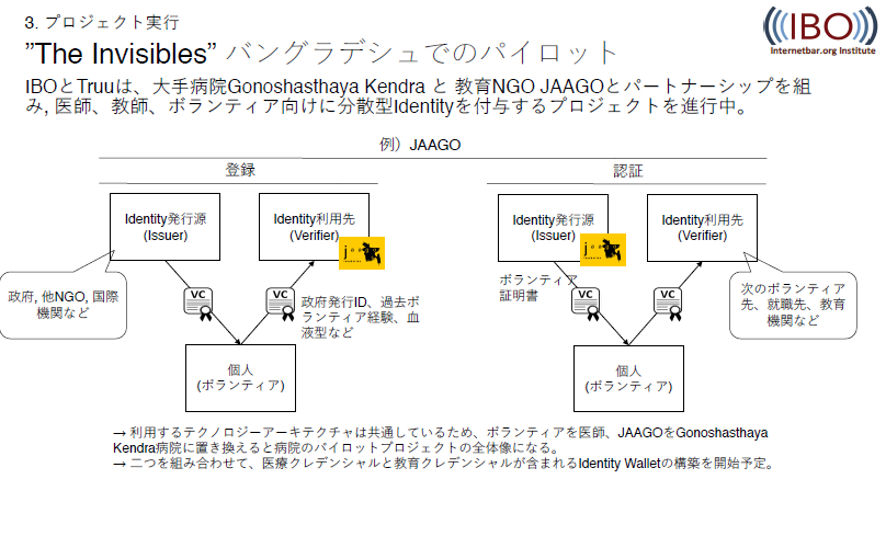

この理念に基づく、「The Invisibles」パイロットプロジェクトが、バングラディシュの病院と教育NGOと組んで展開されている。医療活動では、政府、NGO、国際機関などがIdentity発行源となり、個人(ボランティア)の活動履歴や血液型などを証明する分散型IDが発行される。ボランティアのデータベースに登録された情報の真正性確認や活動実績データの記録事務が効率化されている。

IBOは途上国と先進国をつなぐID網の構築も視野に入れている。パートナー企業である「Truu.id」は既にイギリスにおいて医師3,000人以上の資格情報を認証する分散型Digital Identityを、4つの病院間で相互利用可能(Interoperability)にしている。医師のIDや就職前情報の確認作業に係る事務手続き時間が最大で年間25,000日分削減可能であるという。Digital Identityをイギリスとバングラデシュの病院と相互利用にすれば、国境なき医師団など、国際的な医療従事者の移動時の認証が簡単になると期待される。

「パーソナルデータの個人中心アプローチによって個人をエンパワーすることは、日本における貧困や海外在住者のIDに関する問題解決に寄与するはずだ。分散型Digital Identityの恩恵は短期的には業務プロセスの効率化だが、長期的には新しいサービスモデルの出現も期待される。日本と海外の懸け橋を目指して、これまで培った知見を活用していきたい」と安田氏は意気込みを述べた。

[記事関連リンク]

< MyData Japan 2019 イベントページ

Fintechとパーソナルデータ

株式会社マネーフォワード 取締役 Fintech研究所長

スマホやクラウドサービスの普及が、様々な業界でインターネット経由のユーザー体験やサービス利用を劇的に変えた。個人向けの金融サービスも例外ではない。「買い物では品物を『お店で選ぶ』価値に加えて、『スピーディに届けてもらう』ことに価値に置く人が増えた。昨今キャッシュレス化が話題だが、買い物の際にお金を意識しない決済の透明化がさらに進むだろう」と、マネーフォワードの瀧氏は述べる。

マネーフォワードは、家計簿をつける負担を軽減するクラウドサービスをいち早く提供。利用者数は家計簿アプリ利用者の約4人に1人。750万人以上を数える。

決済だけでなく、貯蓄・保険でも、消費者の行動変容が起きている。かつて銀行や保険会社に黙って預けていれば高金利で運用してくれた時代があったが、長いデフレ時代の中で生まれ育った若い世代にその実感はない。むしろ現代は将来のインフレリスクに備える海外資産投資などの知識を身につける必要がある。

融資もしかり。住宅ローンやカーローンを利用して家や車を買うというだけでなく、借りたりシェアしたりする選択肢が広がっている。

「既存の付加価値を丁寧にアンバンドルしていくことによって、Uberのようなベンチャー企業が新たなビジネスチャンスを見出している。様々な情報を活用し、消費者または個々の利用者の課題を解決できる企業が市場で優位性を発揮している。現在、この分野を牽引するのがフィンテックと呼ばれる企業群と言える」

とはいえ、銀行などの金融機関こそもともとは『情報産業』だ。「かつては近所にATMや店舗があるかどうかが、利用者が金融機関を選ぶ判断材料の1つだった。しかし、キャッシュレス化が進むことで、その重要性は低下している。むしろ現金にこだわることは世の中のイノベーションを阻むことになりかねない。そこで問われるのは、消費者の課題解決をするサービス実現に向けた外部連携であり、プラットフォームとして価値だ。APIを介した企業間のエコシステムをどのような形で作るか。それによって、ユーザーにどのような利便性を提供できるか。そこが主戦場になっていくと考えられる」

マネーフォワードは、40以上の金融機関とAPIで連携している。同社のアプリが金融機関との間でのデータ参照や取引指示を行う権利を認可する仕組みだ。APIを提供する金融機関もかなり増えているという。

「我々が目指しているのは、皆さんにもっと金融に興味を持ってもらうこと。あなたがもし30万円のテレビを買うならばネットで真剣に比較検討するはず。しかし、30万円を投資信託に投じる時はどうか。お金に対して自分が何をすれば良いか分からない、と不安を感じる人はまだまだ多い。金融機関に任せきりだったり関心が乏しかったりする。金融機関は病院などの医療機関と同様、提供するサービスについて専門的かつ膨大な知識量があるため、供給者は需要者に対して有利な立場。そのパラダイムを変え、金融に対する人々の行動を変えていきたい」

瀧氏は、行動経済学や行動科学分野におけるNudge(ナッジ)を用いて説明を続ける。Nudgeとは消費者の選択の自由を奪わずに、選択肢をうまく設計・配置することでより良い行動を促すことだ。

「業規制では必ずしもイノベーションの促進や望ましい結果の誘導はできない。むしろ金融データをどこかが囲い込むのではなく、個人の自己情報コントロールを可能にするポータビリティを提供することが、サービス競争促進の面でも重要だ」と述べる。

「私たちにとってその金融商品やサービスが良いかどうかの結論は、今日、明日に出せるものではない。しかし、数十年後には明確にわかる。我々に今できることは月々のお金の出入り、あるいは資産の状況を自分で見える形で管理することだ。認知症の方などには、信頼できる第三者が、適切な粒度でその方の個人情報にアクセスする環境を整える。これは超高齢者社会では欠かせないことだ。マネーフォワードも顧客のデータを預かる社会的責任がある。信頼される企業として、これからもユーザーの声に耳を傾けてビジネスを展開したい」と述べた。

< MyData Japan 2019 イベントページ

ヘルスケアデータの取り扱いについて

慶應義塾大学イノベーション推進本部 特任講師

世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター ヘルスケア・データ政策プロジェクト長

医療分野の政策立案などに携わる藤田氏は、日本におけるヘルスケアデータの活用促進に向けた課題と論点を整理した。

データ主体である本人に対し、医療機関がカルテなどの医療情報を開示・共有する、または本人がヘルスケアデータを持つことで、より適切な医療サービスを受けたり、健康増進に役立てたりする研究や試みは、日本でも行われてきた。1980年代以降の「電子健康手帳(Personal Health Data Recording System)」をはじめ、2008年度に始動したPHR(Personal Health Record)実証事業(経産省、厚労省、総務省)、2010年「どこでもMY病院」構想、2016年「PeOPLe」構想などである。藤田氏もPeOPLe構想の実現に向けて慶應義塾大学でPLR(Personal Life Repository)を活用した研究プロジェクトなどに参加している。

とはいえ、PHRは日本ではなかなか普及しない。藤田氏は課題として、IDを含む本人認証および、データ提供に向けた本人同意の仕組み、データの相互運用性(標準化・APIなど)、データ保管場所の問題、「集めたデータで何をするのか」というビジネスモデルの検討、そして遵守すべき関連法令の整備を挙げた。

「ヘルスケアの基本は、本人を中心にベネフィットやリワードが直接的または社会を通じて間接的に還元されることにある。また同時に、関係するステークホルダーがそれぞれ何らかの形でベネフィットを得られるようにしなければ、PHRなどの構想はうまく動かないだろう」

国民IDを活用するフィンランドやエストニアでは、各種医療機関などの蓄積する医療情報を連携して、本人にメリットを還流する仕組みがすでに運用されている。一方、オランダは国主導ではなく、GDPRに準拠する形で民間中心にPHR(PHE:Personal Health Environment)を提供する動きがあるという。日本は医療分野のIDとしてマイナンバーではなく、被保険者番号を利用する検討がなされている段階だ。

日本の医療機関では一般に、電子カルテシステムなどの仕組みをそれぞれ構築し、データを個別に管理している。それらのデータを研究、治験、臨床などに活用するために院内で利用したり、院外の研究機関や製薬会社などの第三者に提供したりする際には、さまざまな法律を遵守しなければならない。

「個人情報保護法も多々ある法律の一部に過ぎない。個人情報保護法において医療データは学術研究等に関する適用除外といった例外規定があるものの、基本的にオプトアウトでの取得・提供ができない要配慮個人情報となる。本人の同意(インフォームド・コンセント)が原則だ。しかし、同意が取れたからと言って自治体を超えた情報共有などは困難、というのが現状だ。基礎自治体ごとに定める条例内容が異なる『2000個問題』が横たわる。解決するには医療・医学研究のための特別法の制定が望ましい。併せて、個人情報保護委員会の権限範囲を拡大し、全国で3,000ほどあると推定される倫理審査委員会を見直し、審査負担軽減を図るべきだ」と提案した。

国が整備している次世代医療基盤法では、医療情報を匿名加工する事業者(認定匿名加工医療情報作成事業者。以下、認定事業者)に対する規制が定められる見通しだ。「ただし、本人に通知したうえでのデータ提供や、統計処理されたデータのオープンデータ化などの詳細が見えるのはこれからだ。そもそも『匿名化』の定義にも曖昧さが残る。認定事業者のインセンティブやビジネスモデルも含めてまだ検討段階といえる」

藤田氏が参画する世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター(C4IRJ)のヘルスケア・データ政策プロジェクトでは、スマートシティやモビリティの観点から、高齢化社会におけるヘルスケアデータの活用について、マルチステークホルダーのインセンティブ設計や連携を含めた検討が始まっているという。データ提供は本人同意を原則としつつ、NDB(傷病名や処方箋、健康状態などを管理するデータベース)、介護DB、行政DB、企業DBなどをAPI接続した分散型データベースやブロックチェーン、暗号技術などを組み合わせ、スマートコントラクトによって契約を自動履行するモデルの実装が議論されている。

「重点的に議論しているのが、認知症の方々の見守りや社会参加だ。法定代理人や任意後見人による代理や、同意を負担軽減するテクニカルな仕組み、また認知症の方の意思決定能力に応じたAIなどをエージェントに活用したサポートなどを検討している。高齢になってもより良く生きることができる社会、いわばスマートシティを法律、データ、システムなどがトータルに支援する仕組みを目指している」

藤田氏は、同意と一口に言っても対象とレベルが異なる点に留意すべきだという。「何に関する同意か、撤回した場合はどう対応するか。また遺伝・ゲノム情報は、本人の同意だけでなく、血縁者の同意も必要になる。本人の意思に反した差別的な取り扱いを防止することも不可欠だ」と述べ、これらを含めたヘルスケアデータに関する法整備の必要性を強調した。

< MyData Japan 2019 イベントページ

安全なデータ共有を実現する秘密計算技術

日本電気株式会社 セキュリティ研究所 主任研究員

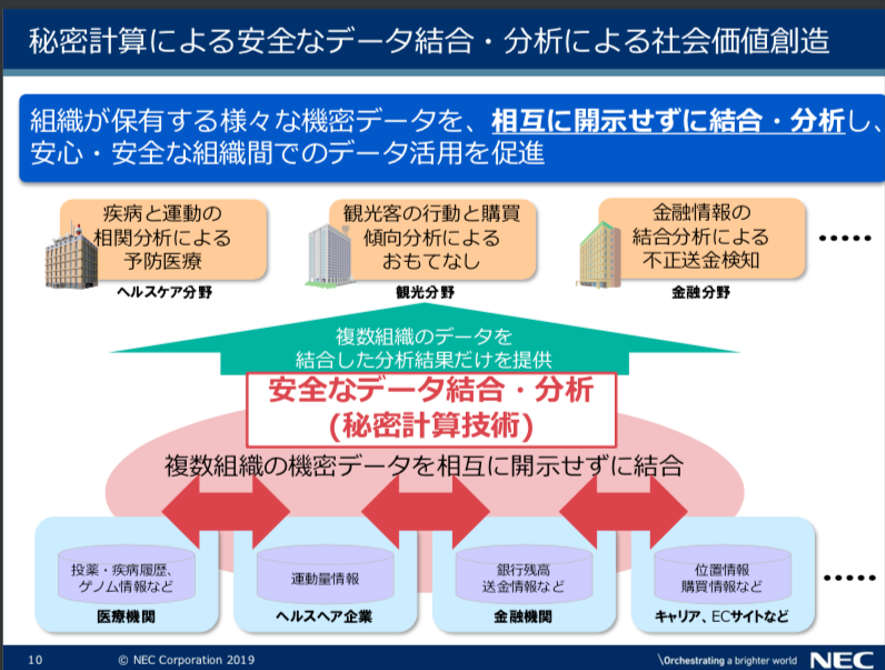

秘密計算(Secure Computation)とは、データを秘匿したままの状態でレコードの検索や結合操作、集計などの処理が行える暗号技術の総称。複数の組織の間での安全なデータ共有を可能にする。NECの竹之内氏は、この秘密計算が情報銀行・PDS実現の鍵となることを説明した。

秘密計算技術にはさまざまな方式あるが、竹之内氏が本講演で取り上げたのは主にNECが先行して取り組む「秘密分散方式」である。

「個人情報を含む機密性の高い元データを乱数に分割(秘密分散)することで暗号化し、かつ、元データを暗号化したままの状態で処理する。そして個人情報を含まない計算結果だけが復号され、共有することができる。元データを複数のサーバーに秘密分散すれば個々のサーバー管理者でさえも単独で分割前の元データに復元することはできない。また、サーバーからデータが流失したとしても、暗号化されているために元データの解読(復号)は事実上不可能だ」

秘密計算技術を用いることで、「データを活用した個人のエンパワーメントや社会の価値創造と、企業や研究機関、または情報銀行・PDS事業(情報銀行のPDS機能)などのビジネスにおける競争優位性の確保が両立できる」と竹之内氏は指摘した。すでに経団連や自民党も、秘密計算の研究開発や社会実装の促進を提言しているという。

「1つめのメリットは、データを提供する個人が、企業や研究機関、また情報銀行・PDSなどを相手に安心して同意を行える(事業者からみると個人からの同意を得やすくなる)こと。もう1つが、情報銀行・PDSが、集めたデータを他の組織に開示する場合に必要最小限の開示で済ませられる(計算結果だけ提供することができる)ことだ」

例えば、複数の医療機関が有するAさんの診療データベースのレコードに、ゲノムバンクが持っているAさんのゲノム変異情報を、Aさんを特定する個人情報を秘匿したままの状態で結合することができる。そして、病歴とゲノム変異の相関関係などを調べて得られた検定結果だけを創薬会社に渡すことも可能になる。

創薬など医学研究のほかにも、ヘルスケア、観光、金融などの分野のユースケースが期待される。

現状の「匿名加工情報」ではこのような突合ができない。匿名化して個人を特定しうる情報を伏せたデータを本人の同意なく再特定することは法律で禁止されている。仮に、本人の同意を得られるとしても、安全性を担保する上で技術面・法律面で大きな課題があるのだ。

現在、NECでは(1)高速性、(2)開発容易性、(3)安全性の3つに重点を置いて、秘密計算技術の実用化を進めている。

高速性を向上させるために、秘密分散方式で原理上避けられなかった、暗号化された数値を乗算する際に生じる分散サーバー間での膨大なやりとりを軽減するため、サーバー内で計算する割合を増やしてサーバー間の通信量を削減する手法(プレスリリース)を開発した。

また、NECの秘密計算特有の処理コードをPythonに似たプログラミング言語を記述するだけで、自動で生成するツールも開発している(プレスリリース)。

さらに、ACM Computer and Communications Security 2016 (Best Paper)、Eurocrypt 2017、IEEE Security & Privacy 2017、ACM Computer and Communications Security 2018などセキュリティ分野でトップレベルの国際会議で採択されるなど技術の高評価を得ている。一部コードもgithubに公開し・安全性の検証に務めている。

「秘密計算は、情報銀行・PDSがデータの保有と他組織との共有、またデータ活用を安全に行えるセキュリティ技術。様々な分野における適用の可能性についてぜひオープンに意見を交わしたい」と竹之内氏は語った。

[記事関連リンク]

< MyData Japan 2019 イベントページ

異業種データ連携がもたらすイノベーション~世界最先端! 電子国家エストニアの連携技術を応用~

Planetway Corporation CEO & Founder

「約130万人が暮らすエストニアでは、行政手続きのオンライン化率は約99.8%以上。離婚と不動産取引を除く手続きはインターネット上ですべて完結できる」と、Planetway Corporation(以下、Planetway) のCEO 平尾氏は説明する。ペーパーレス化や事務効率化によりエストニアではGDP約2%に相当する額のコスト削減効果が得られた。また銀行などの金融サービスの電子化や医療機関における電子処方箋なども同国では定着している。

「行政機関や銀行、病院などにおける本人確認は、国民ID(E-Identity)を登録したカード1枚またはモバイル端末があれば完了する。複数の身分証明証を財布に入れて持ち歩かなくてよい」

さらにエストニアの市民権がなくても、銀行口座開設や法人登記などの手続きをインターネット経由で行えるE-Residencyという外国人向けの電子住民制度がある。1990年代のソ連崩壊後に独立したエストニアは2001年から電子政府化を正式に進めたが、近い将来、現在45,000人、企業4,000社が保有するE-Residency登録者数を1,000万人規模に拡大することを目指しているという。

「エストニアでは、住民が行政機関に一度提出した個人情報を再提出するよう要請することを禁じる法律が施行され、”ワンスオンリー(Once only)”の原則が実践されている。国には、小学生からのプログラミング教育や高齢者向けの特別教育プログラムを提供し、ITリテラシーを高めている」

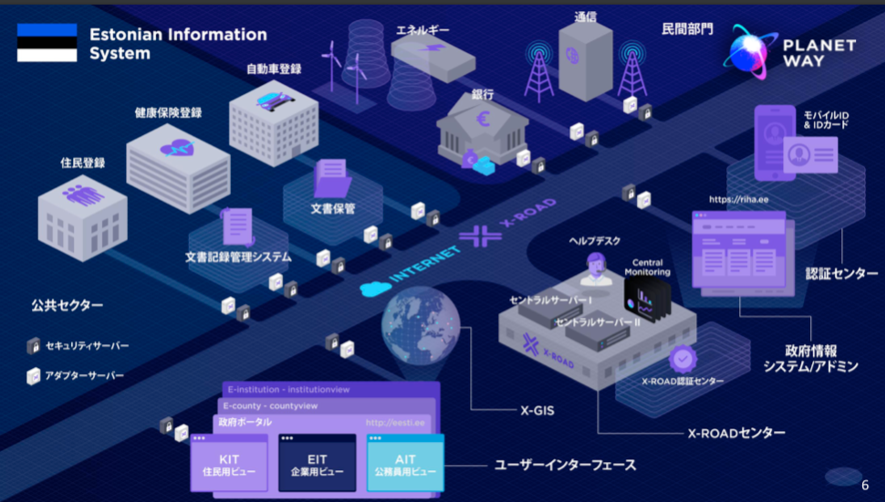

電子政府を支える技術の中核部分には、分散型データベースを用いた「X-ROAD」と呼ぶ情報連携基盤があるという。

「2007年、エストニアは隣国と思われる国から大規模なDDoS攻撃を受けたが耐え忍び、情報漏洩を防いだ。このサイバー戦争に打ち勝った理由の1つが、データベースをP2Pモデルで分散する仕組みにあった」。もともとエストニアは旧ソ時代から諜報機関の拠点が置かれ、暗号技術を含むセキュリティや軍事関連の技術が集積する地域だった。エストニアが培った技術を学ぶために2008年、NATOもサイバー防衛センターを同国に設置したほどだ。

2015年に創業したPlanetwayには、そのNATOサイバー防衛センターに所属したエストニア屈指のセキュリティ専門家をはじめとするエストニア人と、日本人の社員が在籍する。同社は現在、高度なセキュリティ技術を民間セクターに活用するビジネスを展開している。

2016年には、同社のデータ連携基盤とブロックチェーン技術を組みわせたモデルを用いて、東京海上日動と飯塚病院の間をセキュアに情報連携。保険金請求に関する契約情報や医療情報を安全に授受し、これまで書類の郵送や審査などに数カ月かかっていた保険金支払業務の簡略化・迅速化する実証実験を成功させ、その取り組みが国内外で高い評価を受けた。

Planetwayでは現在、エストニアにおけるX-ROADとE-Identity/Residencyに相当する、「PlanetCross」と「PlanetID」という仕組みを開発・提供している。今後はヘルスケア、スマートシティ、フィンテック、自動車の4分野での導入事例を増やすほか、国や地方自治体にも展開していく見通し。

「日本におけるマイナンバーの着想も、エストニアの取り組みがヒントにされたという。現状のマイナンバーはまだ完成形には遠いが、将来的にはそれらと当社開発の仕組みが連携していくことも可能だ」

講演で平尾氏はPlanetwayの技術を応用すれば、VPN(Virtual Private Network)を使わなくても、様々な市場参加者の本人認証が安全に行える閉域網が実現できることを強調した。

「インターネット上では今日、米国の特定企業や中国政府などが中央集権的に個人のデータをかき集めて、産業化している。しかし、我々の提案する技術を地球全体に拡張していけば世界中どこにいても透明性の高いデータの活用や流通が可能になる。自分の情報を自分の意思でコントロールするMyDataの考え方を具現化することができる。これは同時に、公共性や透明性を尊重するインターネット本来の利用方法や理念に立ち返ることを意味する」と平尾氏は説明した。

「欧州はGDPRによって、米国や中国などの大国に対抗するが、人口や市場規模で押され気味だ。一方、少子高齢化で貴重な人的資源の育成確保に悩みを抱える日本が今こそエストニアの知見を学び、活用し、同国を超える最先端のモデルを世界に示せば、この分野をリードできる好機と考えられる。日本が、中国を除くアジア諸国や、欧州と連携しつつ、現在の米中主導の流れを変えるきっかけを作りたい」と平尾氏は展望を語った。

< MyData Japan 2019 イベントページ

個人に力を与える情報銀行ネットワークを! 〜分散型PDSとDID(分散型ID)の統合で実現できる世界〜

富士通株式会社 Personium Project Lead

PDSに格納されたデータの真正性をDIDと検証可能クレデンシャル(VC)で担保し、一段高いエンパワーメントを目指す

Personium(ペルソニアム)は「Cell」と呼ぶPDS機能を軸に、”知能”を実現するためのサンドボックス化されたカスタムロジックの実行環境、各種イベントに応じた処理起動トリガを設定するルールエンジンで構成された、Apahce2.0ライセンス準拠のOSSである。

開発者コミュニティの発起人で現在、運営者の1人である下野氏は、次のようにPersoniumの役割を説明する。「GDPRのデータポータビリティ権により、MyDataが機械可読な形式で個人のもとへ返されるようになった。Personiumはデータを安心して格納できる置き場であると同時に、個人の情報処理能力を拡張して日々の生活や人生の随所で助ける役割を果たす。親が自分の子供のために作ったPDSの管理を子が成長するまで代行したり、老いた自分が子供に管理を委託したり、と信頼した相手への管理権限の委譲も可能だ」

PersoniumのPDSには、一意のURL(URI)が割り当てられる。さらに互換性のある既存の様々な情報銀行(PDS提供事業者)のPDSとの間で相互接続が可能だ。データアクセスについてはファイル型データではWebDAV、リレーショナルデータではODataという標準的なモデルに対応する。認証/認可ではOpenID ConnectやOAuth2.0などの国際標準規格に対応している。

PersoniumのPDSには、出自や保有資格に関する個人情報を格納しておき、自身の主体的な判断と選択に基づく開示により自らのアイデンティティの証明や、各種サービスの授受などが行える。

「あたかも、自分のWebサイトを作れるように、Personiumによって誰でも自分だけのPDSを持てる。さまざまなPDSが対等かつ緩やかに連携する様子は、”MyDataのWeb”というイメージだ。Personiumのロゴマークには、緑色の網メロンが描かれている。ユーザーを増やし、“網目が地球全体に広がるようなメロン”に育てたいというのがPersoniumコミュニティの夢」と下野氏は語る。

しかし、PDSに格納されるデータが自己申告に基づくものであれば、虚偽や間違いが含まれる可能性がある。それではデータを開示された相手からの信頼を得ることは難しい。

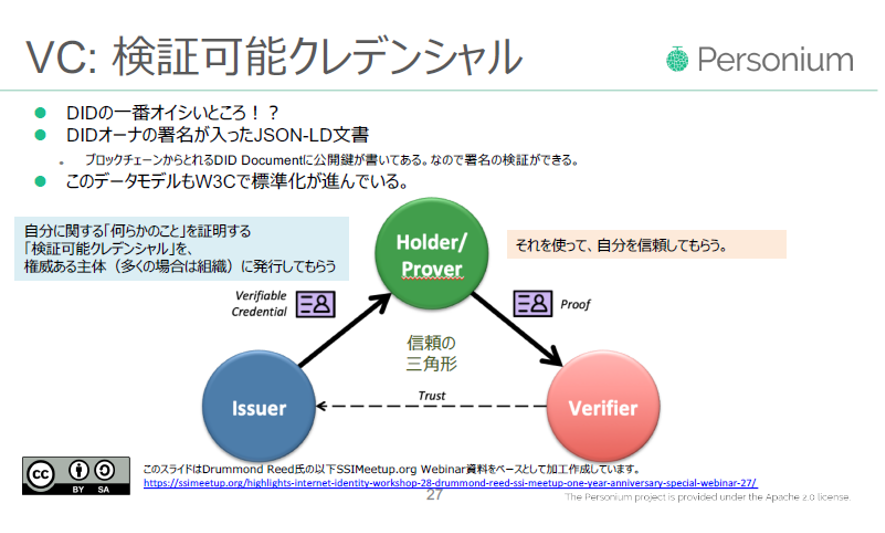

データの真正性を担保する方法の1つが、第三者による証明だ。これには、DID(Decentralized Identifiers)という、任意の主体を指し示すURL文字列からなる分散ID(非中央集権識別子)と、検証可能クレデンシャル(Verified Credentials、以下VC)という2つの基盤技術を組み合わせて用いる。DIDとVCはいずれもW3Cで標準化が進められている。

DIDを割り当てられたデータ主体すなわち保持者/証明者(Holder/Prover)は、DIDに紐づく「DID文書」と、保有資格情報などのクレーム(主張内容)やVC発行者(Issuer)の電子署名が記された「VC」を保持し、相手(検証者=Verifier)に開示する。

JSON-LDベースの電文であるDID文書には、VC発行者(Issuer)の公開鍵のデータと、(Cellを含む)PDSなどのサービスエンドポイントのURLが記されている。VCの電子署名が正しいことを検証する際に、公開鍵暗号技術が応用されている。VCを受け取った検証者は、文書に添付されたVC発行者の公開鍵を用いて暗号化した情報を、公開鍵とペアの秘密鍵を持つVC発行者に確認してもらい、電子署名の真正性を検証することができる。

なお、DID文書は、ブロックチェーンなどの分散台帳で管理されているために、透明性を確保しつつ改竄されない公開鍵管理を可能にする。

「DIDとVCの仕組みは一般に、『信頼の三角形』と呼ばれている。これは日常生活でたとえると、開示された運転免許証の真正性が、免許証を発行する警察によって担保されていることに相当している。DIDとVCによりPDS上で、発行者の署名付きデータモデルを三者の間で流通させることができる」

DID文書に記載されるのは公開鍵であり、個人情報は記載されない。個人情報はDID文書のURLで指示されるDIDオーナーの端末やPDSなど、ブロックチェーンの外(Off-Chain)で管理される。Personiumでは異なる発行者が発行する複数のVCをCellに格納できるウォレット機能の導入も検討中だという。

DIDの実装はSovrinやIPFSなどすでに複数あるが「Personiumは、様々なDID実装に対応するほか、自身もDID実装が可能だ。またSovrin SSIの場合、PersoniumはDIDスタック上でCloud Agent/Walletに相当する」と下野氏は説明する。

さらに、データ主体はHolder/Proverとしてだけでなく、他者にとってのVC発行者(Issuer)にもなれる。つまり、信頼の三角形は相互に連鎖することで、網の目状にどこまでも広がるイメージだ。

こうした「つなぐ」技術の価値はつながる相手の数が多いほど高まる。下野氏はPDS事業者、アプリ開発者やサーバー運営者をはじめ、さまざまなプレイヤーが参画するアプリエコシステムを作るべく、Personiumコミュニティへの参加を呼びかけた。

「PDSに蓄えられたデータの真正性を担保することで、個人に対する信頼が高まり、もう一段高いエンパワーが可能になると確信している。信頼の網の目が拡がっていけば、新たなビジネスも生まれるはずだ。『この時代に新たな文明が誕生した』と後世で語られるようになるかもしれない」と下野氏は、個人のエンパワーメントがもたらす未来像を示唆した。

< MyData Japan 2019 イベントページ

ビッグデータの『憲法』的論点

慶應義塾大学法科大学院 教授

個人情報が含まれるパーソナルデータを管理・活用する情報銀行を選択・利用する際、利用者には「自己情報コントロール権」が認められるとされる。実効性などの観点から実務では批判も根強いこの自己情報コントロール権とは改めて何か。山本氏は講演で、憲法学を研究する立場からその解釈ならびに、情報銀行との関係性を論じた。

日本で「自己情報コントロール権」という言葉が登場したのは、1970年に発表された「プライヴァシーの権利(その公法的側面)の憲法論的考察」という論文だ。著者は京都大学で憲法学を教えていた佐藤幸治名誉教授。

「米国では、1890年に公表されたワレンとブランダイスの共著論文『プライバシーの権利』以来、いわゆるイエロー・ジャーナリズムなどによって有名人が私生活上の秘密を公表・暴露されない権利として、プライバシー権が位置づけられていた。しかし、1960年代後半、コンピュータ技術の進展などを背景に『私生活』の秘匿から個人の『情報』に着眼するプライバシー権の捉え方が出てきた。『自己情報コントロール権』を取り上げた佐藤教授の論文にも、この考え方が取り入れられている」

秘密はすべて隠すもの、という古典的なプライバシー権の考えに対して、自己情報コントロール権で示されるプライバシー権は、「個人が誰に何を開示するのかをコントロールする権利」である点で大きく異なるという。

「私たちは社会的な生活を送る中で、相手が家族なのか、友人なのか、同僚なのか、国家なのかによって、開示する自己の情報の範囲を選択し、『見せる顔』を使い分けている。メタ人格が、幾つもの(サブ)人格を操っている。今日もし選択的情報開示のコントロール権を奪われたならば、これまでのように社会生活を送ることは困難になろう」

自己情報コントロール権の発想は、黙示的ではあるが、2003年の江沢民講演会事件判決や、2002年の「石の泳ぐ魚」事件判決のなかにすでに現れている。

「個人情報保護法も、『自己情報に対するコントロールの仕組みを導入している』(宇賀克也)と指摘されている。こうしてみると、学説だけでなく、判例や法制度においても、自己情報コントロール権はすでに承認されていると考える余地もある」と持論を述べる。

山本氏は、諸外国に存在する「自己情報コントロール権」類似の権利を紹介した。

ドイツでは「情報自己決定権」という権利が、ドイツ連邦裁判所による1983年の判例で、憲法上の人格権として承認されている。また、EU基本権憲章(いわゆるEU憲法)では第8条に「データ保護の権利」が基本権として保障されている。

「『自然人は自らのパーソナルデータのコントロールを有するべきである」と前文第7項に示すGDPRは、EU憲法の基本権を具体化するための”憲法具体化立法”である。すなわち『単なる個人情報保護法ではない』ことに留意すべき」と指摘する。

さらに、「日本における『自己情報コントロール権』という表現は、自らの情報に関して個人が排他的な支配権を持つ、という所有権モデルで論じられちだが、少なくとも憲法学的には誤りである。これまでの説明してきたように、人格権と位置付けるべきだ」という。

コンピュータ技術の急速な発達により今日私たちは、自分たちの知らないところで誰かに『眼差される』、つまり秘密が暴露されているかもしれない状況に置かれている。

「もはや、個々の情報のやりとりを自分の力で制御することは現実的に難しい。ならばそこは割り切って、第三者(AIエージェントかもしれないが)に、コントロールを任せる。私たちが注力すべきは『コントロールしてくれる誰かをコントロールする』という、より上位レベルの自己決定ではないか」と山本氏は提案する。

「プラットフォーム社会では、実存する個人に対する直接的な評価よりも、ネットワーク上のデジタルな分身(データ・ダブル)の評価の方が重要な場合が出てくる。今後は、AIのつける社会的信用スコアなどが、個人の人生に決定的な影響を与える可能性がある。データ・ダブルへのアクセスが認められず、その持ち運びが認められないと、別のプラットフォームでは『信用ゼロ』から始めなければならないので、事実上、最初のプラットフォームに閉じ込められることになる。それは、そのプラットフォームのアルゴリズムが見せる『世界』に拘束されることを意味する。この『分身』に対する個人のアクセスをいかに認めるかがポイントになろう。それは憲法22条の認める『移動の自由』(居住移転の自由)を制限することにもつながる。逆に、データ・ポータビリティの行使により、個人は色々な『世界』を見ることができ、自己実現や新たな評価の獲得にもつながる。そうすると、データ・ダブルに対するアクセスやコントロールは人格権的な側面からも重要だ」

問題は、それをどう実装していくのか。「情報銀行がその1つだろう」と山本氏はいう。

「ただ、現時点では利用者の同意を容易化したり実効化したりするインセンティブが働いていない。情報のマネタイズが重要ということになれば、むしろディスインセンティブが働いてしまう。これを変える必要がある。利用者自身がトラスト(信頼)する相手を選ぶことは、人格権の保障につながる。トラストする相手に手数料を払っても、きちんとデータを管理してほしいというニーズもあるはずだ」

デジタル空間における「自己のデータ・ダブルを適切にコントロールする」ことは個人の基本的な権利--。山本氏は、人格権としての自己情報コントロール権の尊重と、データを管理・流通する経済活動の両立は可能であるとの見解を示した。

< MyData Japan 2019 イベントページ

教育への応用: PLRによるeポートフォリオの運用

東京大学大学院情報理工学系研究科 教授

2020年度から新制度の大学入試が始まる。受験生の合否判定で考慮される高校3年間の課外活動について、受験生はeポートフォリオ(電子学習記録/スタディログ)で電子データを作成し、出願する大学に提出することになる。

「eポートフォリオ/スタディログは、小学校から中学・高校を経て大学などを卒業して社会に出てからも、各個人が一生にわたり自分で管理運用することを想定している。つまりMyDataの必要条件であるデータポータビリティを前提としている」と橋田氏は説明する。

eポートフォリオを支えるデータの管理運用手法として注目されているのが、PLR(Personal Life Repository)である。PLR用のクラウドサービス(以下、PLRクラウド)は、Google DriveやOneDriveなど任意の非専用共有ストレージであり、PLRではそれにDRM(Digital Rights Management:デジタル著作権管理)技術を適用してデータを管理する。橋田氏らの研究開発チームが制作し、2019年に無料一般公開されたPLR統合アプリ「Personary」は、クラウドと連携して様々な機能を提供するポータルとして使うことができる。

「データ主体があらかじめ同意した目的を越えてデータを使用しない、という 『Data Minimization(データ最小化)』の原則が実現される。ストレージ上のデータは暗号化されており、誤ってデータを流失しても情報漏洩の危険がほとんどない」

データの管理運用手法にはPLR以外にもいろいろある。専用共有ストレージやID連携を用いる方式は一般に「情報銀行」を含むほぼすべての情報システムで用いられているが、データの集中管理による改ざんや漏洩のリスクがあるほか、サーバーを自前で用意し運用するため費用がかさむ。共有ストレージ自体を使わないdigi.me、CitizenMeなどのサービスはコストメリットが大きいものの、個人同士および大量のデータの共有が不得手だ。一方、ブロックチェーンには権限管理の機能しかないので、それ以外の機能(データの保管、共有、秘匿、安全、トレースなど)を他の手段で補う必要がある。これらと比較すると、PLRは、教育・学習データの安全で安価な共有というeポートフォリオ運用の要件を最も良く満たすと、橋田氏は説明する。

「文科省が2017年に示した『教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン』では、教員と生徒が利用する学習系のシステムと、教員のみが利用できる校務系のシステムの分離が掲げられているが、PLRは校務系システムとeポートフォリオを含む学習系システムの連携を、安価かつ安全に実現する。限定的なデータ共有により、生徒による校務システムへの不正アクセスが防止される。さらに、校外から校内へのアクセスが不要なので安全性が高い」。

仮に、一般的なPDS(Personal Data Store)で校務系システムとeポートフォリオを結ぼうとすると、eポートフォリオが校内/校外どちらにあっても、PDSが校務系システムなど校内システムに直接アクセスする必要があり、そこが弱点となって不正アクセスの危険にさらされる。しかし、PLRクラウドを経由させることで、外部から校内システムへの直接的なアクセスを回避でき、安全性が高まるという。

「Personaryでは、各生徒が教員をフレンド登録すると、教員が指定したデータ設定に基づく生徒専用のチャネルがPLRで自動生成され、eポートフォリオなどのデータをチャネル内で作成・共有できる。このチャネルをさらに父兄や他の教員と共有することも可能だ。DRMにより、高校から大学に『内申書を生徒に開示せず渡す』というアクセス制御も行える」

PLRは、個票データの処理は個人の端末で、大規模なデータの検索・分析をサーバー側で行う分散情報処理アーキテクチャの考え方で設計されている。EdTechやHR Tech、教育・人材産業の振興、また学びに関するビッグデータ収集・分析に適している。

また、PLRクラウドを経由させることで、校内システム間でのデータ連携が容易になる。標準オントロジー(データのスキーマ)を介して複数システム間でデータを共有する仕組みだ。

eポートフォリオは文科省が掲げる「Society 5.0に向けた人材育成」にもつながる。埼玉県では東京大学および理化学研究所と連携して2019年度から、県立高校139校の1・2年生8万人を対象にPLRを用いたeポートフォリオを実運用する計画。この取り組みは全国の高校にも展開していく見込みだ。

「Personaryの画面上に関係者だけが参加するグループを構成し、同意の管理や、グループ専用のタイムラインでの情報共有なども行える。個人の同意のもとで権限委譲した代理人が、本人の代わりにデータを管理運用することも可能だ。教育分野だけでなく、地域医療や介護福祉との連携、小売店舗運営など、分野を問わず応用できる」と、橋田氏はPLRの可能性を聴講者に伝えた。

< MyData Japan 2019 イベントページ

「情報銀行・PDS」事業者による Special Panel Discussion

株式会社マイデータ・インテリジェンス 取締役執行役員COO 森田 弘昭氏

株式会社サイバーエージェント Chief Blockchain Officer 鷹雄 健氏

三菱UFJ信託銀行株式会社 経営企画部 FinTech推進室 調査役補 齊藤 達哉氏

株式会社DataSign Founder 代表取締役社長 太田 祐一氏

株式会社企 代表取締役 クロサカ タツヤ氏(モデレータ)

MyData Japan2019のパネルディスカッションでは、情報銀行・PDSとして事業を展開または企画している4社のキーパーソンに登壇していただいた。本稿では、ディスカッションのアジェンダに沿って、各パネリストの発言を再構成してお伝えする。

まず、モデレータのクロサカ氏が、パネルディスカッションのアジェンダについて説明した。

「情報銀行は、データ主体であるユーザーと、そのデータを活用し便益を返す事業者の結節点に位置付けられる。情報銀行がユーザー、事業者それぞれに対してインセンティブを継続提供することは、ビジネス面の成功というだけでなく、ユーザーおよび事業者からのトラスト(信頼)の獲得につながる。パネリストには改めて、ユーザーと事業者がそれぞれ情報銀行・PDSを利用する際に期待するインセンティブとは何か、またプラットフォームとしての情報銀行が果たすべき役割について意見を聞きたい」(クロサカ氏)

■ユーザーインセンティブとデータポータビリティ

PDS内蔵情報銀行「paspit」を提供するDataSignの太田氏は、ユーザーのインセンティブについて、サービスの特徴を交えて説明した。「paspitはユーザーにとって”秘書”のような存在。ネット上の様々な事業者のサービスを利用する際に必要なID/パスワードの管理を一元化し、登録情報や購買履歴を自動でユーザー個々のPDSに保存してくれる。複数事業者のサービスを利用する際、ユーザーはID/パスワードの入力や会員登録の負担が軽減され、自分の意思によって”MyData”を企業に提供できる。個人情報はトークン化によって秘匿されており、あたかも街角で気軽に買い物するような心地よい場の提供を目指している」(太田氏)

一方、スマートフットウェアプラットフォーム「ORPHE」対応のシューズと対応アプリを配付し、三菱UFJ信託銀行の情報信託プラットフォームに集約されたデータを、同プラットフォーム上の他のデータと組み合わせて分析する実証実験を行った、三菱UFJ信託銀行の齊藤氏は、背景にある思いを次のように述べた。「ユーザーに、ワクワクしてもらえるようなサービスをいかに提供するか、様々なチャレンジをしている。今回の”光るシューズ”の取り組みもその1つだった。新しい試みの裏側では、信託銀行が長年培った安全かつ堅牢な仕組みがある。データを安心して信託できることもユーザーにぜひ実感してもらいたい」(齊藤氏)

サイバーエージェントが展開するインターネット広告事業の一環で、情報銀行ビジネスにおける情報取得の難易度とプロックチェーンを利用したサービスの運用性を検証するために独自のデータ流通プラットフォーム「Data Forward」を開発した鷹雄氏は、社内で同アプリをテストした際の反響をこう振り返った。「自分自身の知りたい情報が可視化されることにメリットを感じるユーザーが、想像した以上に多かった。プラットフォームを事業化する際には『金銭的価値をユーザーに返す』という議論に陥りがちだが、今回のテストを通じて、ユーザーが知りたい情報を可視化するためのUI/UXをどうするべきか、これがまさにユーザーのインセンティブにつながるのではないか、と改めて考えさせられた」(鷹雄氏)

電通グループでマイデータ・バンク「MEY」を提供するマイデータ・インテリジェンスの森田氏は、「ユーザーに還元する便益は、その場ですぐに、というものばかりではない。長い目で見た場合のライフタイムバリューも視野に入れて提供したい。入学、学生生活、就職、結婚など節目節目のデータを登録し、自分の成長や人生設計に役立てる。また、死後に自分の健康に関するデータを同意の上で医療機関に提供することで、より良い創薬や医療技術の進展につながり、次の世代にバトンを託す。長いタームで見た場合の便益が個人のエンパワーメントにつながる社会を目指したい」(森田氏)と述べた。

■事業者にとってのインセンティブと、ユーザーのプライバシー保護

続くアジェンダは、情報銀行を利用する事業者にとってのメリットは何か、という問いだった。

森田氏は、「提案の1つは、事業者が情報銀行を活用することで得られる、顧客との新たな関係づくりだ。そのために情報銀行が取り組む課題は多い。生活者のプライバシーに関わる生の情報を事業者側に伏せながらも、例えば、『この人は減量したいために生活改善に取り組んでいる』ということが浮かび上がってくるような、説得力のある高い精度のデータをいかに推測するか。こうした技術の検証もテーマの1つだ」と述べた。

インターネット広告を展開する事業者も、1つの曲がり角を迎えているという。

鷹雄氏は、「ユーザーが煩わしいと思うインターネット広告をできるだけ出さずに広告効果を最大化する、AIなどを活用したアドテクは成熟しつつあるが、既存の情報価値を利用した広告ビジネスは頭打ちになりつつある。今後は、情報銀行が間に立ち、ユーザー自身に可視化した情報を提供しつつ、例えば、『健康を意識して毎日5kmほどランニングしている人に対して、スニーカーを入手しやすくするクーポン券を提供する』といったユーザーへのインセンティブを組み合わせて作り込むことが、事業者にとってのインセンティブにつながるのではないかと考えている」(鷹雄氏)と指摘した。

太田氏は、「インターネット広告では、昨今、Cookieを利用したデータの収集がITP(Intelligent Tracking Prevention)などのブラウザの仕様により制限され、ユーザーが一度訪れたサイトの広告を表示するリターゲティング広告などのターゲティングが難しくなっている。その意味で、情報銀行が個人の閲覧履歴をベースに広告事業者に情報を提供するビジネスの価値が上がる、と言われる。一方で消費財メーカーは近年、どんな消費者が自社製品を買ってくれたかに関する売り場の情報を、大手プラットフォーマーを含む流通事業者に囲い込まれて、かつてのように得ることが難しい状況が生まれている。かといってメーカー単独で市場の情報を集めて商品開発やマーケティングを行うのは簡単ではない。そこで情報銀行が、個人と企業の接点となる何らかの役目を担うことができないか検討している」(太田氏)

また、来場者からはsli.doを介して「情報銀行にデータを囲い込まれるのではないか。個人のプライバシーはどうなるのか心配」という趣旨の懸念が示された。

これに対して齊藤氏は、「情報銀行とひとくちに言っても、プライバシーに対する考え方の差異があり、得意とするところとそうでないところがある。個人的には、それらを補いあうことで社会全体として結果的に得るものが大きかった、という状況が生まれれば望ましいと考えている。これからユーザーが様々な情報銀行・PDSを利用し、体験することによって自分のプライバシーの感覚に合った情報銀行・PDSが自ずと使い続けられていくのではないか。当社でもユーザーに合った選択肢を提供していきたい」(齊藤氏)

■プラットフォームとしての情報銀行に対するトラスト

最後に、情報銀行に課せられた役割について各パネリストが見解を述べた。

開発中のData Forwardを社内でテストした鷹雄氏は「自分自身の情報を他者に預けることに対するユーザーの反応は、大きく2つあった。1つは、自分の目で細かく確認し、同意して任せたい、というもの。もう1つは、しっかりやってくれるなら後はよろしく頼むよ、というもので、割合はほぼ半々だった」と述べ、「今後、ユーザーが同意したくても情報銀行が提供する仕組みでは同意がやりにくいので半ば諦める、というケースが出てくるかもしれない。情報銀行や事業者が信頼されるためには、同意しやすい仕組みへの配慮が重要ではないか。UI/UXを含めて技術で解決していくのがプラットフォームの役割の1つだと思う」と語った。

齊藤氏は、「信託銀行として情報をお預かりする立場としては、フィデューシャリー・デューティ(fiduciary duty:受託者責任)が重要だと思っている。信託の起源は、中世ヨーロッパにおける十字軍の遠征まで遡る。戦場に赴く兵が、万一に備えて、財産と家族を第三者に託すことから始まった。それだけ重い責任がある。Society5.0と言われるデジタル社会だが、情報銀行においてもその原点を忘れずに取り組んでいきたい」と述べた。

森田氏は「当社では、地域活性という観点で、地方銀行や地方新聞社といった事業者とともに、データを共同運用し、地域での暮らしや住民サービスの向上に役立つエコシステムを作ることを検討している。そうした中で、中長期的に信頼関係を築いていくことが大切と考えている」と述べた。

会場からは、「情報銀行同士が競い合うという考え方が古い、協調すべき」との意見も出た。

太田氏は、情報銀行の立ち位置も大きく2つあると述べた。「1つは、データを囲い込んでマネタイズしようと意気込むところ、もう1つは個人に寄り添い、協調的なエコシステムを作ろうという立場だ。両者の出発点がこのように異なる段階で『すべての情報銀行イコール、MyData(の理念に合致)』という訳にいかないのが現実と思う。ただ、こういう構図はどのビジネスでもあること。個人的には、いきなり競合同士が手をつないでいく、という世界をビジネスでは描きにくい。しかし、これから先、このような事業者同士が戦略的に手を取り合っていく可能性はある、というビジョンもある」(太田氏)

モデレータのクロサカ氏は、GDPRに盛り込まれた、リスクベースでのプライバシー影響評価(Privacy Impact Assessment)の重要性を示し、プライバシーや信頼関係についてより深く考えていくべきだ、とまとめた。

「市場の中には、いろいろな考え方がある。エコシステムを作る、というのは、企業にとって簡単なことではない。とはいえ消費者側は、”コカ・コーラとペプシ・コーラのどちらかが勝ち残れば良い”というようなことは望んではいないはずだ。消費者にとっては選択肢があることが大事だ。適正な市場競争の中で、ユーザーのトラストをいかに獲得するか。情報銀行や事業者が自ら主体的に自己規制をかけながら進むのか、それとも公正な競争の観点から国がPIAなどの規制を義務付けるべきなのか。様々な不安や期待を受け止めながら、あるべき姿を前向きに探る努力を怠ってはいけないと思う」(クロサカ氏)

< MyData Japan 2019 イベントページ

クロージングトーク

株式会社インテージ エバンジェリスト

MyData Global Founding member

MyData Japan 2019 運営事務局

2016年8月にヘルシンキ(フィンランド)で開催されたMyData 2016に参加した有志が中心となって始まった年一度のMyData Japanカンファレンスも今回で3回目を数える。

「MyData Japan2017以降、参加者は年々増え、今回は500名を超えた。MyData、個人情報、情報銀行、GDPRなどに対する関心の高さが反映されたと思う。各セッションの発表やsli.doでの質問、オープンスペースでのディスカッションなど会場との双方向のやりとりも活発だった」と、MyData Japan2019の企画運営を担った伊藤氏は総括した。

伊藤氏は、個人情報を『保護か活用か』と天秤にかける二者択一の構図は、過去のものだと見ている。「『保護も活用も』いずれも重要であり、両立させるために政府・産業界がどのように規制を緩和・強化するのか、新たな合意形成が必要だ」

2020年の個人情報保護改正に対するパブリックコメントでは、個人情報の目的外利用の制限や不正取得したデータの利用停止に留まらず、原則として開示/訂正/利用停止等についてはすべてデータ主体である個人の関与を重視する意見が盛り込まれている。「言い換えると、個人の関与の下でのデータ流通・活用を進め、新たなサービスを創出する取り組みに向けた地ならしだ」

また、総務省および、情報銀行の認定を行う日本IT団体連盟も、それぞれ「情報銀行」のスキームを日本から国際社会に向けて提案・展開する動きを見せている。

日本政府が掲げるDFFT(Data Free Flow with Trust)の考え方は当初、個人データを含まない産業データがメインだったが、2019年6月に開催されたG20首脳会議では、個人データの安全性確保やデータ管理の高度化に向けた国際ルール作りを日本が主導する「大阪トラック」と銘打つ新たな枠組みの提案がなされた。

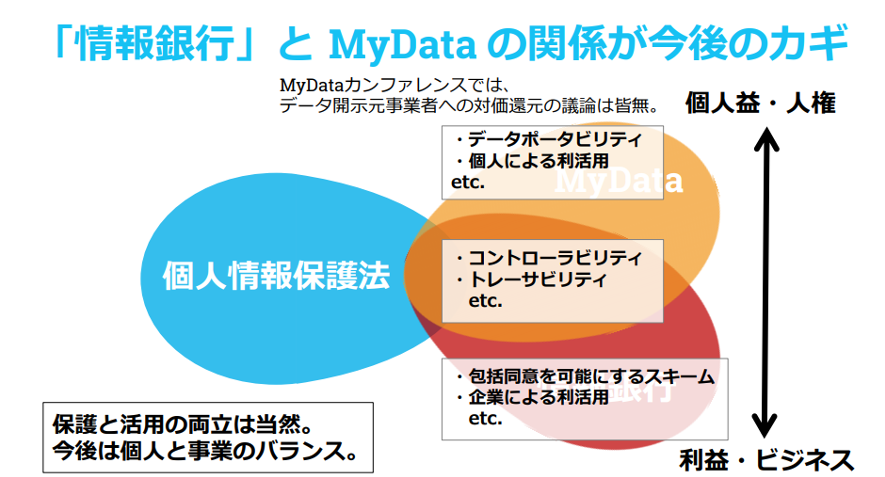

そうした中で伊藤氏が指摘するのは、個人の利益・人権と、事業者の利益・ビジネスの持続性のバランスをいかにして図るか、という課題だ。

「たとえば、MyDataの前提にあるデータポータビリティや個人のエンパワーに向けた利活用、という観点は現段階における『情報銀行』にはいささか欠けている面があるように思う。個人と事業者の相互のトラストを確立するため、双方がいかに歩み寄るのか。この点についてMyData Japanでは、幅広いステークホルダーと議論を重ねていきたい」

MyData Japanは、2019年に一般社団法人としての活動を開始する。これに伴い、MyData Globalとも連携した活動を推進していく予定だ。そしてMyData Japanの活動に賛同する仲間を募集している。法人会員だけでなく、個人会員も歓迎だ。

「来年2020年のMyData Japanカンファレンスは、規模も内容もさらに拡充したものにしたい。ぜひ力を貸して欲しい」と伊藤氏。MyData Japanの活動を含む、新たなチャレンジへの参加を来場者に呼びかけた。

< MyData Japan 2019 イベントページ